- 註冊時間

- 2007-5-12

- 最後登錄

- 2025-8-16

- 主題

- 查看

- 積分

- 150212

- 閱讀權限

- 250

- 文章

- 367907

- 相冊

- 1

- 日誌

- 8

狀態︰

離線

|

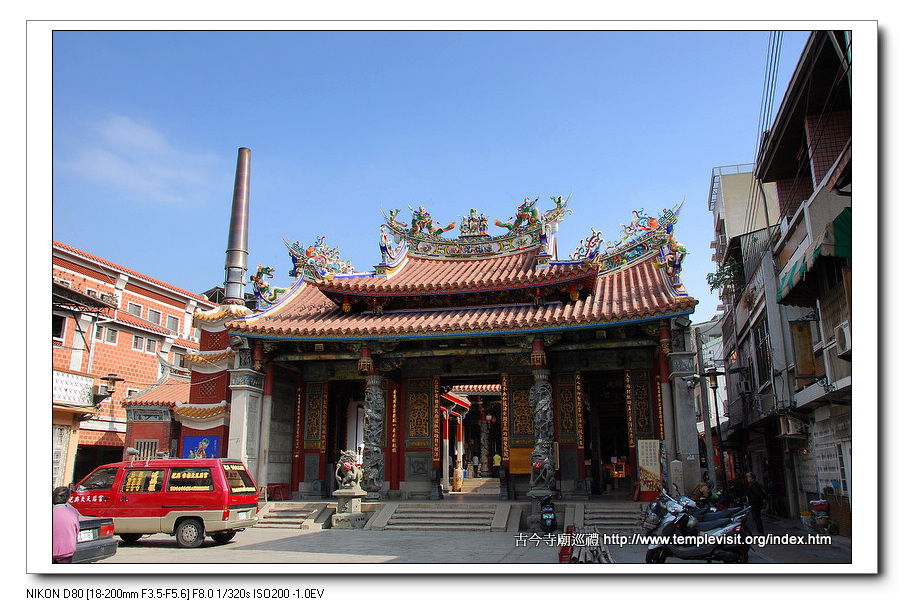

台南大天后宮

明宣德間(1426-1435)太監王三保下西洋,因風飄至台南,于大井頭汲水,世傳其為湄洲香火播台之始。晚明萬曆十年(1583)即民前三二八年,台灣巳進入開發時代,閩南移民在台南府城肇建天妃宮,係全台創立最早的媽祖廟。永曆十五年(1661)明寧靖王朱術桂入台,建府邸於天妃宮殿後齋房,士民稱寧靖王府,王殉難前,捨宅為廟,前祀海神聖母,後奉觀音大士,即東寧天妃宮。是年八月,清朝水師提督施琅率師入台,在東寧天妃宮接受鄭克塽投降。

康熙二十三年(1684)八月,留鎮台灣總兵吳英鳩工募修,禮部奉旨派員來台致祭,加封媽祖為天后,御賜“輝煌海澨”匾額,稱廟為大天后宮,俗稱台灣大媽祖廟。康熙二十四年(1685)一月,施琅撰書《平台紀略碑記》立於宮內。住僧寄漚復募建山門和左右廊廡,旋又募緣拓新戲台,廟制為之深嚴,其轄境包含東安、西定、寧南、鎮北四坊鄉及土墼埕保,與台江內海(含今運河)。季麒光捐獻官莊田二十七甲,年得租粟一百二十五石,交廟僧掌收,以為香火之資。康熙五十九年(1720),翰林海寶、徐葆光奉使琉球還,以媽祖默佑封舟有功,奉旨列入春秋祀典。康熙六十年(1721)朱一貴起事羅漢門,攻陷府城,以大天后宮為皇殿,故稱鴨母王宮,是年六月亂平息。藍廷珍題獻「神潮徵異」匾額。

雍正四年(1726),大天后宮膺朝廷特頒御書“神昭海表”匾額。此後,凡初至台灣之文武官員依例必到大天后宮行展謁禮。雍正十一年(1733)再賜“錫福安瀾”匾額。乾隆五年(1740)鎮標遊擊石良臣重修。乾隆三十年(1765)知府蔣允焄在宮之右拓地二畝許,構築官廳三進,以為展禮官員更衣之所。乾隆四十三年(1778)分巡台灣道蔣元樞重修,有圖說、圖文詳備規模制度,並認定大天后宮未入版圖以前,即已建造,郡垣廟宇此為最久。乾隆四十九年(1784)知府孫景燧重修。乾隆五十三年(1788),以御書“佑濟昭靈”匾額頒賜台灣有關廟宇。道光元年(1821)官民郊商合修,歷時十年竣工。咸豐三年(1853)特頒御書“德侔厚載”。咸豐六年(1856)奉旨集捐興修。同治四年(1865)鄭謙光等募修。光緒七年(1881)御賜“與天同功”。日治大正四年(1915)局部修復。民國三十七年戰後修復,民國八十四年內政部撥帑整修。

有清一代晉封天后,列冊祀典,迭賜御匾,恩禮有加;全省各地媽祖宮廟莫不以晉謁郡城(台南)大天后宮為殊榮,名為「謁祖」。光緒元年(1875)福建巡撫王凱泰所著『台灣雜記』,即有詩記其盛事:“大海神燈半隱明,香花供奉最虔誠;湄洲靈跡原無二,北港如何拜郡城。”肯定大天后宮為湄洲香火在台之唯一靈跡,其地位居於台灣眾宮之首。民國七十四年(1985)八月十九日內政部指定公告為台閩地區第一級古蹟。

寺廟地址:台南市中西區永福路二段227巷18號

寺廟電話:06-2227194

資料來源 全臺祀典大天后宮

|

|